CORTONA (AR) – Continua fino al 31 luglio presso il MAEC, il Museo dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona ospitato nel duecentesco Palazzo Casali, la grande mostra “Etruschi maestri di scrittura. Cultura e società nell’Italia antica”. La rassegna è allestita da marzo in un Museo che, a sua volta, ha aperto i battenti nel settembre del 2005 con un progetto ambizioso: ospitare esposizioni dedicate all’importantissimo retaggio etrusco ma anche all’arte contemporanea, dando vita a un mix di contaminazioni culturali sicuramente di tendenza (nel dialogo, attualissimo, tra antico e moderno), meglio ancora se foriero di riflessioni su quanto il patrimonio del passato possa essere effettivamente essere parte, non solo come memoria ma anche come azione, del nostro essere oggi.

Come è noto gli Etruschi, la loro stessa origine e in particolare la loro lingua sono sempre stati un enigma per gli studiosi. La loro civiltà fiorì in Italia e nel bacino del Mediterraneo fra il VII e il I secolo a.C. per mezzo di conquiste, contatti commerciali, scambi di idee. Ma nonostante le molte scoperte, alcune importantissime come la Tavola di Cortona di cui parleremo fra breve, resta da chiarire molto nei significati specifici delle parole. Anche se fa uso di un alfabeto di tipo greco e quindi si legge facilmente, le parole non presentano parentele comuni con lingue antiche più note (specialmente quelle indoeuropee come il greco e il latino) e quindi rimane difficile stabilirne l’esatto significato. Non aiuta, inoltre, la penuria di testi lunghi: la letteratura etrusca, pure importante e fiorente in antico, è infatti andata del tutto perduta. Ciò che resta della lingua etrusca sono quindi per lo più testi contenuti in iscrizioni brevi, ripetitivi e quasi sempre di natura funeraria, giuridica o commerciale.

La mostra di Cortona è quindi l’occasione per fare il punto su quanto (ancora troppo poco) si sa alla luce delle recenti scoperte, una per tutte le epigrafi etrusche emerse non lontano da Montpellier, in Francia, che testimoniano la presenza stabile di probabili mercanti etruschi in zona. Oltre alla Tavola di Cortona sono esposti alcuni documenti capitali come la Mummia di Zagabria e le lamine di Pyrgi, inserite nel contesto della pratica della scrittura nel Mediterraneo antico, in modo da illustrare la diversità dei supporti e delle tecniche della scrittura.

GLI SCARSI REPERTI LINGUISTICI

La “Mummia di Zagabria” ha una storia molto interessante. Si tratta di un “liber linteus” (dal latino: libro in lino) eseguito a inchiostro con un pennello su di un drappo di lino. E’ suddiviso in dodici riquadri rettangolari ognuno con 34 righe della scrittura. Il drappo veniva ripiegato “a fisarmonica” seguendo le linee verticali dei riquadri che funzionavano come le pagine di un libro. Il manoscritto è conservato al Museo Archeologico di Zagabria, in Croazia, ma è stato ritrovato in Egitto, dove era stato “riciclato” tagliandolo orizzontalmente in lunghe strisce, che furono utilizzate come bende per la mummia di una donna del periodo Tolemaico. Solo alcune delle strisce sono conservate, quindi purtroppo il manoscritto ha grosse lacune. Il testo, comunque, è in assoluto il più lungo tra quelli etruschi rimasti, forte delle sue 230 righe e circa 1350 parole. Verso la metà dell’Ottocento un collezionista croato, Mihail de Brariæ, scrittore della Regia cancelleria ungherese, aveva riportato in patria dall’Egitto alcuni oggetti antichi, fra i quali una mummia. Qualche tempo dopo ci si accorse che le bende del reperto erano coperte da un testo scritto con l’inchiostro nero. Solo nel 1892 questo testo venne studiato dall’egittologo Brugsch e identificato come etrusco. Dal 1947 mummia e bende vennero trasferite al Museo di Zagabria. L’ultimo restauro è stato curato da un’équipe italiana nel 1997. Si tratta di un calendario rituale che specifica le cerimonie da compiere nei giorni prestabiliti in onore di varie divinità. Le prescrizioni di carattere religioso sono tipiche dell’area tra Perugia, Cortona e Lago Trasimeno. La scrittura, molto precisa e accurata, è quella in uso nell’ Etruria settentrionale tra il III e il II secolo a. C. Quindi per questa mostra è un po’ come se questo testo tornasse momentaneamente a casa.

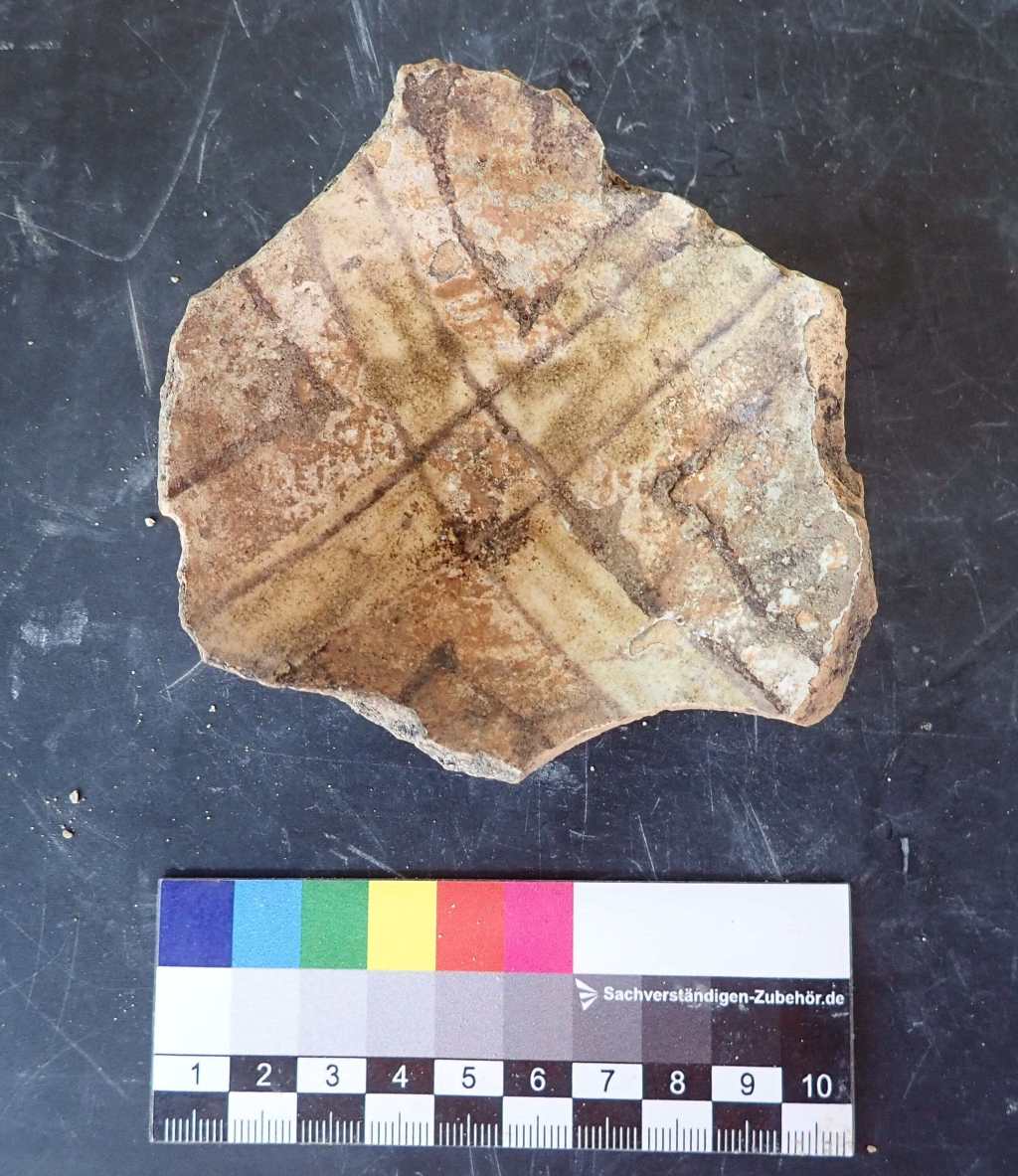

L’altra superstar della mostra è la famosa Tabula Cortonensis (Tavola di Cortona), che rappresenta il terzo testo etrusco più lungo al mondo dopo quello della citata Mummia di Zagabria e un altro contenuto nella cosiddetta Tavola capuana. Il reperto cortonese è una tavola di bronzo che reca incisa sui due lati un atto notarile che riguarda una proprietà terriera collocata nel territorio del lago Trasimeno a est di Cortona. Risale all’inizio del II secolo a.C. ed è stata ritrovata nella vicina località Le Piagge nel 1992. La faccia A presenta 32 righe di testo, mentre la faccia B solo 8. La tavola, allo stato del rinvenimento, si presentava rotta in 8 pezzi (di cui uno non è stato mai trovato): forse faceva parte di un archivio notarile privato e fu spezzata per essere fusa e riutilizzata. Accompagna la mostra in corso un interessante catalogo che presenta le ultime acquisizioni e il progredire degli studi nella sintassi e nella grammatica.

UN MUSEO (E UN PERCORSO) ALL’AVANGUARDIA

Il progetto del MAEC era alla nascita ambizioso e in questi undici anni ha dato ottimi risultati. L’inaugurazione del 2005 avveniva a coronamento di decenni di studi e restauri di materiali importantissimi: come noto infatti il territorio di Cortona e l’Aretino in generale hanno nel tempo restituito scoperte eccezionali che erano in parte già musealizzate nella collezione, di origine settecentesca, dell’Accademia Etrusca. Ma era necessario mettere questi reperti in dialogo, virtuoso e moderno, con quelli, altrettanto importanti, emersi dalla successiva storia romana della città. Il progetto scientifico fu dunque affidato a Mario Torelli, uno dei massimi esperti di Etruschi, ed è nato così il MAEC che riunisce in un unico percorso espositivo le due sezioni, allestite secondo criteri all’avanguardia che non pongono più al centro dell’attenzione solo il singolo oggetto ma privilegiano il racconto complessivo della storia di Cortona e del territorio grazie anche ai numerosi supporti multimediali, alle ricostruzioni e ad un percorso tattile per non vedenti.

Nell’esposizione permanente sono esposte importanti ricostruzioni, come quella del tetto del tempietto funerario del Tumulo II del Sodo (VI secolo a.C.), e anche i materiali dei corredi arcaici rinvenuti nelle tombe principesche del Tumulo I e del Tumulo II sempre del Sodo – buccheri, ceramiche attiche, monili in oro. Di grande interesse sono anche gli spettacolari bronzi provenienti dalle tombe come quella di Fabbrecce oltre alla più volte citata Tavola di Cortina e ai reperti della grandiosa villa imperiale della Tufa in località Ossaia con i loro tre bellissimi mosaici a decorazioni geometrica e figurata, uno dei quali presenta un motivo dionisiaco con due pantere.

Dal MAEC parte inoltre il Parco Archeologico di Cortona, che si estende in città e nel territorio con 20 percorsi che coinvolgono 11 importanti siti archeologici e quindi permettono intelligentemente di fruire tutto assieme un patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale veramente unico.

© Elena Percivaldi – © Perceval Archeostoria All rights reserved

ASCOLTA LA TRASMISSIONE DI ELENA PERCIVALDI DEDICATA ALLA MOSTRA SU RADIO FRANCIGENA

![Ossa combuste, resti di pasti rituali, ceramiche e un bizzarro calice-imbuto: dagli scavi di Ostia antica nuovi indizi sulla vita nell’età imperiale [FOTO]](https://storiearcheostorie.com/wp-content/uploads/2024/06/ostia_giugno24_1.jpg?w=807)

Lascia un commento