Presentato a Roma il volume “Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato”, una pubblicazione curata dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura che racconta i 47 Archivi di Stato italiani ospitati all’interno di edifici storici di prestigio. Un viaggio straordinario e affascinante nei luoghi che custodiscono la memoria storica del nostro Paese

di Elena Percivaldi (foto: ©Direzione Generale Archivi – MiC)

Pochi sanno che il più antico documento conservato in un archivio statale italiano si trova nell’Archivio di Stato di Milano e precisamente all’interno del “Museo diplomatico”, il fondo che raccoglie, in originale o in copia, i documenti per lo più pergamenacei redatti tra il VIII e il XII secolo. Si tratta di una “cartola de accepto mundio” datata 12 maggio 721 e redatta a Piacenza davanti al suddiacono Vitale, con la quale una giovane donna longobarda di nome Anstruda (detta anche Anserada), figlia di Autareno, riceveva dai fratelli Sigirad e Arochis tre soldi d’oro quale mundio per avere sposato un loro servo.

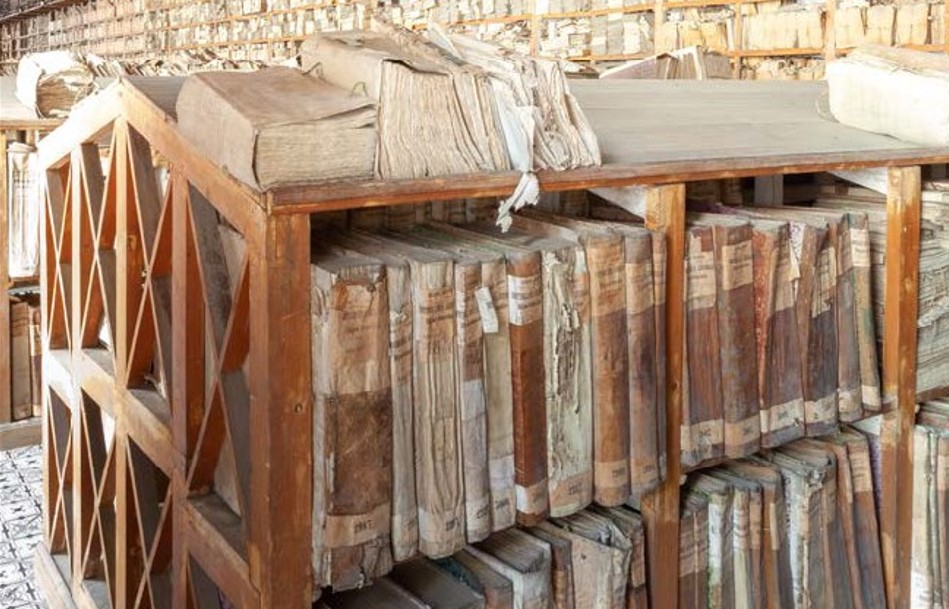

La cartola è solo uno dei tantissimi tesori custoditi dagli Archivi di Stato italiani. Un patrimonio a dir poco imponente: 1.500 chilometri lineari di documenti suddivisi in 101 archivi statali, uno per provincia più 33 sezioni operanti in città non capoluogo. Il tutto amministrato da 17 Soprintendenze di settore, che vigilano anche sul patrimonio archivistico pubblico non statale nonché sugli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, e alle quali dal 2016 è affidata anche la vigilanza sul patrimonio bibliografico non statale.

Dei 101 archivi statali italiani, ben 47 hanno sede in edifici la cui storia risale anche molto indietro nel tempo e che originariamente ebbero destinazioni d’uso completamente diverse, per lo più palazzi nobiliari, ospedali e conventi. È il caso ad esempio, dell’Archivio di Stato di Siena con il suo prezioso Museo delle Biccherne, che ha sede in Palazzo Piccolomini, lo splendido edificio fatto costruire da Giacomo e Andrea, nipoti di papa Pio II, o dell’Archivio di Stato di Perugia, allestito nel complesso monumentale dell’ex convento di San Domenico, che ospita anche il Museo archeologico nazionale dell’Umbria. O ancora, dell’Archivio di Stato di Milano, ubicato all’interno del Palazzo del Senato, il luogo dove si tenevano le sedute del Senato del Regno d’Italia nell’ultima fase della dominazione napoleonica (1809-1814).

Ma figurano anche costruzioni più recenti, ad esempio ex macelli o palazzi appositamente costruiti per garantire la conservazione dei documenti con i più moderni standard di sicurezza. Tutti ricordano ancora, per non fare che un esempio, la terribile alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze, durante la quale la piena dell’Arno travolse il centro storico rovinando chiese e palazzi, manoscritti unici e irripetibili capolavori artistici e danneggiò anche circa 5 km di documenti conservati nell’allora sede Archivio di Stato, allestita sotto la Galleria del palazzo degli Uffizi. Per evitare il ripetersi di un simile disastro, si decise dunque di trasferire, previo concorso, l’archivio in piazza Beccaria nel nuovo palazzo firmato dall’architetto razionalista Italo Gamberini, che prese il posto dell’ex palazzo della Gioventù del Littorio, demolito per l’occasione. La realizzazione occupò gli anni tra il 1978 e il 1988, mentre il trasferimento della documentazione avvenne tra il dicembre 1987 e il gennaio 1989, sebbene la sala di studio avesse già riaperto al pubblico dal settembre 1988.

Questa e altre storie si possono leggere nel volume “Scrigni di storia – Le sedi monumentali degli Archivi di Stato”, curato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e presentato nei giorni scorsi a all’Archivio di Stato di Roma, presso il complesso monumentale di Sant’Ivo alla Sapienza, alla presenza del Ministro Dario Franceschini, dell’architetto Massimiliano Fuksas (in collegamento) e del Direttore Generale Archivi Anna Maria Buzzi.

La storia del Complesso della Sapienza, in cui si è svolto l’evento, è stata ripercorsa da Massimiliano Fuksas. Le architetture di Pirro Ligorio, Giacomo della Porta e Borromini, hanno creato non solo «un luogo affascinante, ma un pezzo della cultura urbanistica della città. Qui c’è una delle opere più straordinarie di Borromini. Strutture che ora si progetterebbero utilizzando gli algoritmi, Borromini le creava invece disegnando». «Quello che c’è da fare – ha aggiunto l’architetto – è un grande piano per ristrutturare tutto il sistema archivistico. La Francia ha dedicato nel periodo di Mitterand l’1% del bilancio francese per la cultura, questo è un grande risultato, e noi dovremmo andare su quella strada».

del XVI secolo raffigurante parte delle nobili famiglie iscritte al consiglio cittadino (foto: ©Direzione Generale Archivi – MiC)

«Il settore degli archivi – aggiunge Anna Maria Buzzi, Direttore Generale Archivi – da Cenerentola è diventato un settore di punta dell’amministrazione pubblica. Questo anche perché abbiamo avuto un Ministro sempre vicino e sempre presente. Negli anni abbiamo cercato di rinsaldare la coesione tra tutti gli Istituti, con importanti risultati. Non ultimo il fatto che l’Italia è tra i Paesi in cui, durante la pandemia, gli Archivi sono rimasti aperti per un maggior numero di giorni, insieme alla Grecia e alla Spagna, dove, però, gli Archivi statali sono, rispettivamente, 17 e 9, contro i 100 Archivi di Stato italiani».

Il volume, ha spiegato la Direzione Generale Archivi, è frutto di un lavoro corale “fatto in casa”: le foto sono state scattate dai direttori, mentre i testi delle schede sono opera dei funzionari. La pubblicazione è liberamente scaricabile sul sito della Direzione Generale Archivi: per consultarla, basta cliccare QUI.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

![I Carabinieri TPC consegnano al Museo delle Civiltà due antichi reperti mesoamericani [VIDEO]](https://storiearcheostorie.files.wordpress.com/2024/04/statuetta.jpg?w=1019)

Lascia un commento